地址:赣州黄金开发区金岭西路

(车管所对面)九鼎广告

电话:0797-8456119

Q Q:1612341118

1612348881

E-mail:1612341118@qq.com

网址:http://www.jd0797.com

200岁的《卫报》如何花20年时间走向数字化?

本文已得到腾讯传媒全媒派授权

本年是《卫报》创立的第200周年。从4月底开始,卫报推出200周年庆专题,相继宣布了一系列报道,回首200年办报过程。作为一个真正意义上的传统媒体,它的经典性不问可知,而更吸引人的则是它在时代变迁、技能厘革中幸存并保持“年青”的原因。

本期全媒派(ID:quanmeipai)将以《卫报》200周年为契机,带来汇编文章,回首这家媒体所经验的技能变迁、攻击与挑战。其在时代海潮中抓住机会乐成实现数字化的进程,或者也能为海内一些传统媒体的转型带来参考。

200岁的报纸,如何将付费订阅做大?

200岁的报纸,如何将付费订阅做大?正如《卫报》前总编辑阿兰·拉斯布里杰( Alan Rusbridger)所说:“《卫报》花了快要140年的时间才有足够的信心将‘曼彻斯特’一词从标题中去掉。直到1976年,它才在伦敦找到了恒久的驻足之地。之后的25年内,它开始吸引大量的国际读者,到现如今,每年约有10多亿次的网上欣赏量。这家报纸从处所到全国再到全球的扩张之旅,迅速得令人狐疑。”

PAMCo的最新观测功效显示:《卫报》是英国质量最高的新闻出书物之一,每月平均有3560万成年人阅读《卫报》的新闻;同时,《卫报》是英国阅读量第二大的在线报纸,每月的线上读者到达3520万;另外《卫报》还保持了其作为英国最值得信赖的新闻出书商的职位。

从用户增长和前言策划角度来讲,这简直是一家后果斐然的报纸,然而它在数字化和全球化方面的厘革其实只是最近二十几年的事。

2011年,《卫报》将“数字优先”确定为计谋成长重点。2019年该媒体官方公布,其数字转型终于实现盈利,盈利额为80万英镑(约800万人民币),固然这笔数目并不大,但对付传统媒体的数字化转型而言意义不凡。同年的财报显示,高出100万用户付费支持《卫报》,使得订阅付费高出告白收入。

订阅收入高出告白收入,意味着策划模式转变的阶段性乐成,是一项重要的参考指标。在这方面,《华尔街日报》用了11年,《纽约时报》和《华盛顿邮报》均花了4年时间才到达订阅收入百万美元的局限。

停止2020年3月29日,《卫报》已有高出79万名牢靠的付用度户。而从2020年头起,受疫情影响,《卫报》收益产生颠簸,但整体表示不变。团体收入在2019-2020财年下降了0.4%,读者付费订阅的增长抵消了告白收入的下降和报摊售卖的一连布局性下降;团体的数字化收入一连增加,占总收入的56%。

在全球经济震荡、传统媒体行业下行的配景下,《卫报》表示出众。也正因此,《卫报》总编辑凯瑟琳·瓦伊纳(Katharine Viner)才气无比自信地说:“从这些数据可以清楚地看出,《卫报》的新闻报道越来越受到用户的需要、信任和重视。”

图片来历:《卫报》2020年宣布的年报

图片来历:《卫报》2020年宣布的年报尼曼新闻尝试室建设者、高级编辑约夏·本顿(Joshua Benton)也曾于2019年撰文传颂《卫报》的乐成,阐明其转型乐成的原因。

他认为,《卫报》的乐成在于:处事于公家好处的自我定位、收入主要来自销售数字订阅而非印刷出书物的计策、以及多向读者“要钱”。

“处事于公家好处”的定位会使读者认为他在支持一项民众事业,而非仅仅购置了一件商品、一份报纸,这有助于增进报纸与读者之间的干系。

与此相关的是《卫报》较量出格的付费机制,它并未配置付费墙,而是主要依靠读者自愿捐钱。约夏·本顿认为,读者在多次看到“付费支持”的告白时,大多会举办付费支持,即便不选择恒久付费套餐,也会举办一次性捐钱,从已往几年来看,这已然组成了一大部门收入。

靠读者自愿捐钱的营收计策背后,是2015年时任卫报传媒团体率领人的大卫·佩穆赛(David Pemsel)和他的团队的斗胆实验与科学化运作。

共益尝试室(B Lab)在一篇对《卫报》的阐明文章中指出,大卫曾向其他平台取经,相识它们如何操浸染户群体得到捐赠支持,出格是如何故科学的方法优化用户支持。从此,大卫开始研究数据和用户代价阐明,相识如何让用户自愿付费。

在现如今的每篇文章下面,《卫报》城市号令读者在一些民众性的重大问题上开展相助,并试图将订阅转化为非功利的众筹,以说服用户付费支持他们。

《卫报》还创立了一个50人的编辑、营销、告白和用户体验项目组,研究网站流量数据,再加上编辑部的专业判定,阐明哪些内容最能吸引用户付费,哪些内容最不行能让读者退订等等。

前任主编回首《卫报》数字化心途经程

前任主编回首《卫报》数字化心途经程要相识这份奇怪的报纸在举办数字化改良的进程中毕竟有哪些心途经程,从《卫报》本身的角度来调查应该是最符合的。在200周年系列文章中,有一条尤其值得存眷,即前总编辑阿兰·拉斯布里杰的自述。

以下为阿兰·拉斯布里杰的回想:

对“数字化”的最初领略

至少在最开始,我们并不需要预测将来的水晶球。

1993年前往美国的“瞥见互联网之行”让我确信:留给纸质印刷日报的时日不多了。

一旦人们相识了这个被称为“万维网”的对象,以后就再无转头路。也许需要10年,也许需要50年,但毫无疑问,将来肯定是数字化的。假如这一点看起来很明明,那么除此之外一切尚处于迷雾之中。

那次观光还去旅行了《纽约时报》,彼时他们将赌注压在文化报道上,但总体来说,其时的他们还认为新闻在电脑上基础行不通。

在科罗拉多州,我们见到了另一个数字化开拓团队,他们为奈特·里德报业(Knight Ridder)效力。这个团队其时正在构思iPad,固然他们的“iPad”只是个正面印着“首页”的A4木板,可是他们居然真就做了一个出来!

18个月后,我成为《卫报》的编辑,开始思考流传规模自古登堡以来最大的技能厘革所带来的攻击。当时我很幸运,能与时任总编辑的卡罗林·麦考尔(Carolyn McCall)配合事情。她曾在美国做过雷同的事情,也因而更确信报界要举办彻底厘革。

那会儿我们也并不是等着被福特T型车裁减的马车,可是险些所有在伦敦的同事都在开拓着吱吱作响的大型计较机化出产系统,其时这些系统还无法与外界毗连。

厥后的一个模子指出,在2012-2013年阁下,我们(传统媒体)就会耗尽所有现金流。于是为了营造适度的紧要感,我在内部展示会上画了两条线,一条代表印刷刊行量的线,暴跌至消失;另一条代表数字化,一路暴涨冲天。

几年后,每当我看到这些手绘涂鸦就感想很不安,传媒学者们讥笑我过于天真,居然想象数字收入能代替印刷收入。厥后产生的一切证明,从旧世界到新世界,不会有一个完美的过渡。

图片来历:The Guardian

图片来历:The Guardian对数字化转型常见问题的回覆

在数字化转型的进程中,陪伴着各类百般的迷惑,以下是来自业界同行的一些提问,答复者均为阿兰·拉斯布里杰。

问:这是一个新的前言,照旧只是一种新的分发方法?

答:一些出书商认为是后者,根基上可以领略为是把他们现有的产物通过铜缆和光纤网络发送出去。我们也这么做了,但我们很快就确信“数字化”远不止是如何从A到B获得新闻。 问:假如是一个新的前言,那么是否需要具备差异技术的团队成员呢?

答:我们的想法是,需要。我们去找了设计师Neville Brody,为《卫报》的数字版换了新貌。我们意识到,数字化需要缔造内容的 “纵向”深度,而不是被印刷品的空间所限制。我们可以环绕喜好和议题建设和主办社区,可是虽然,我们仍须每周七天建造出精彩的报纸。

1999年《卫报》数字化网站页面。图片来历:The Guardian

1999年《卫报》数字化网站页面。图片来历:The Guardian问:我们应该在这种新媒体上投资几多钱?

答:在最初的五年里,我们花了约莫1800万英镑投资在数字化上——有人预测我们将至少投入3000万英镑才气有真正意义上的回报。《卫报》的印刷刊行量相对较小,但此刻在海外吸引了相当多的读者。究竟,在实现盈利前,首先得得到受众。

问:我们需要哪些新技术?

答:传统编辑团队中有许多优秀的创作者、摄影师和调查入微的思考者。但溘然之间,我们需要能编码、能拍摄视频、能处理惩罚数据、能建设交互式图形、能开拓和领略怀抱尺度以及把握更多技术的人。在收入下降的时候招募新的团队并不容易,但我们仍在尽力建造一份一流的报纸。 问:《卫报》如何适应全球化?

答:溘然间,我们三分之二的读者不是英国人。假如我们要在贸易上取得乐成,就必需继承吸引和留住来自世界各地志同道合的读者。这意味着要建造一份更“国际化”的报纸。 但如何做到这一点同时又不失去英国读者的粘性呢? 新的业务也意味着新的人员。假如没有美国专门的编辑运营,很难成立起一个忠实的美国读者群。 几年后,澳大利亚也是如此。最好的步伐,是在内地招募成员(尽量文化语境差异)并但愿他们领略《卫报》的代价观。

2015年《卫报》悉尼办公室。图片来历:Thomas Klockseth/The Guardian

2015年《卫报》悉尼办公室。图片来历:Thomas Klockseth/The Guardian问:印刷报纸和数字化内容,哪个更优先?

答:我们是否主要专注于建造一张良好的报纸,并附带数字化操纵呢?这对很多人来说很重要,因为他们意识到报纸仍带来了最大部门的收入。但让这两个板块同时举办,在运营上变得越来越坚苦,于是我们很早就称本身为“数字优先”,即便这让许多同事不兴奋。

不绝应对更多厘革

就在我们开始当真应对互联网的时候,一种被称为web2.0的对象到来了。这和我们在做的新闻业是一样的吗?看看人们在Twitter或Facebook上接头早餐吃什么,你就知道,这与传统的新闻无关。

很快人们就意识到了社交媒体的存在。当时新闻机构不知道是否该效仿社交媒体的开放和互动,以及还在想这是否会减弱其权威性和品牌调性。而在这种趋势下,我们尽大概做到开放:邀请新的主播、勉励互动、与信源对话、与其他新闻机构相助。尽量一路波动,但这一切值得。

再厥后是数字经济。其时有一种很风行的说法,将免费提供内容称为“原罪”。可是我认为,有些媒体实施免费,并不是因为不想收费。

1999年,在举办了成立付费专区的早期实验后,赣州九鼎广告,只有两家主要的报纸仍在收费。而最近这些年,一些国度的一些报纸已经开始在某些订阅模式上取得乐成,它们将成为将来的一部门。但我想强调的是,2005年的世界并非如此。

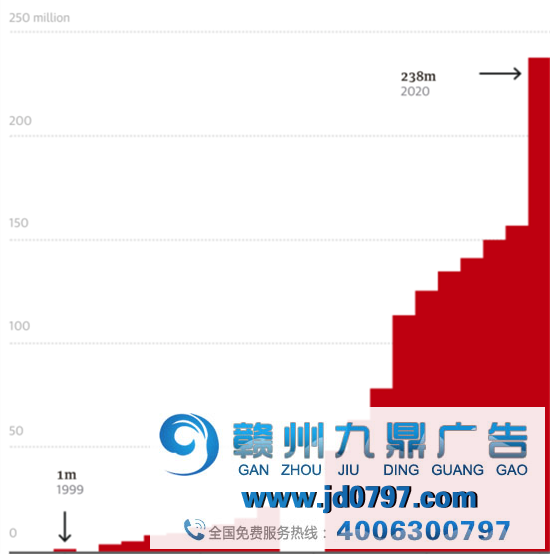

1999-2020年卫报网站每月平均会见量。图片来历:The Guardian

1999-2020年卫报网站每月平均会见量。图片来历:The Guardian2012年,我们开始观测一项《卫报》会员打算。该打算将《卫报》看成一种民众产物( “我付费,让每小我私家都能阅读”)而不是传统的私人产物(“我付费,我阅读”)。

在一个信息杂乱、虚假新闻和信息不服等的世界里,好像越来越需要有好的、靠得住的、信源遍及的新闻。令人振奋的是,如今《卫报》的数字版和印刷版有高出100万付费的订户和支持者。

就在我们全力应对社交媒体和出书业的新经济时,另一场革命正在酝酿之中。我记得在2007年6月推出第一款iPhone后不久,我就留意到了它,它既大度,成果又强大。

但我花了太长时间才意识到,智妙手机很快就会成为阅读《卫报》的主要“平台”,何等难以置信!它的屏幕比洋火盒大不了几多。接着是iPad,它缔造了可以付费利用的其他版本。鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)甚至试图缔造一个全新的iPad报纸,但最后以失败了却。

厘革老是不行预测又布满快感

厘革老是不行预测又布满快感透过阿兰·拉斯布里杰的视角,我们看到一个百年媒体经验的攻击、挑战与实验。总结下来,《卫报》的履历主要表示为:对时代趋势的敏感、对用户的洞察、勇于拥抱厘革、斗胆的营销计策、民众代价至上、精确的自我定位、对新闻业的执着、对高质量内容的僵持……

然而厘革也并非老是一帆风顺,和大多组织一样,《卫报》同样也存在组织打点困难。

在文章最后,阿兰·拉斯布里杰吐露了让他 “烦恼却又深奥的问题”:你如何让团队连合在一起?约莫三分之一的员工对数字新世界的很多方面都持猜疑立场。钱在那边?为什么要减弱我们出书的“权威”?别的三分之一的人对我们动作迟缓感想沮丧。而最后三分之一的人对此不太在意,只要能保住事情,《卫报》兴旺发家,一切就都还不错。

世事不免存在瑕疵。回首在《卫报》所历经的一切,老媒体人阿兰·拉斯布里杰发自肺腑地说:

“厘革以其迷人的魅力吸引史学家们去研究。经验厘革则有着令人不安的快感,决议飞速地向你袭来,你永远没有足够的时间思考,永远没有足够的数据做出正确的选择。假如你能有一半的抉择是对的,那么你或许率已经做得很好了。甚至很大概许多年后你才知道,到底什么是对的。这是可骇的、令人瞠目结舌的、不行预测的,这也是刺激的、无穷尽的、令人振奋的。而我是毫不会错过这一切的。”